exhibitions

: Choi, Jin Uk

임시정부

19 Nov, 2010 - 20 Dec, 2010

-

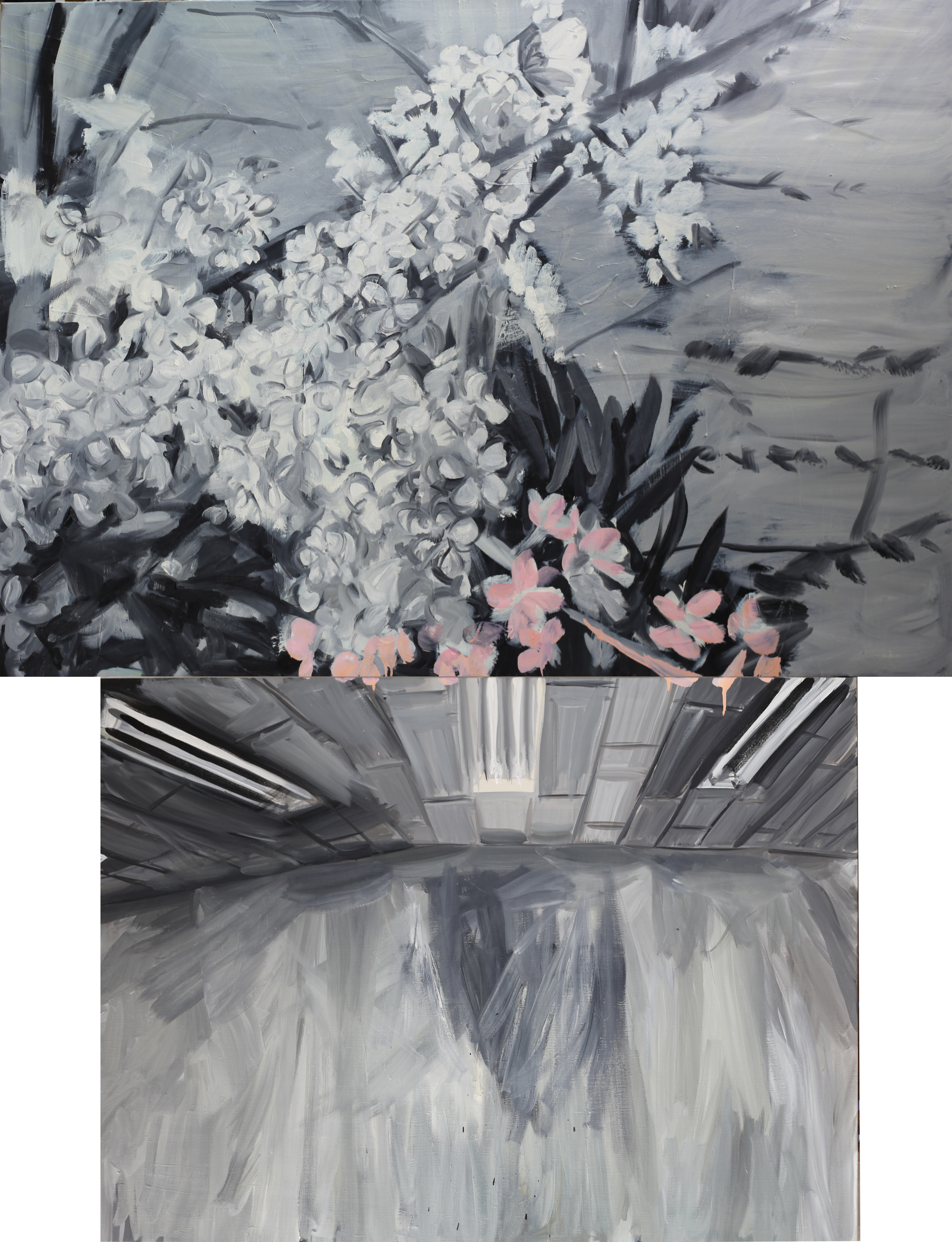

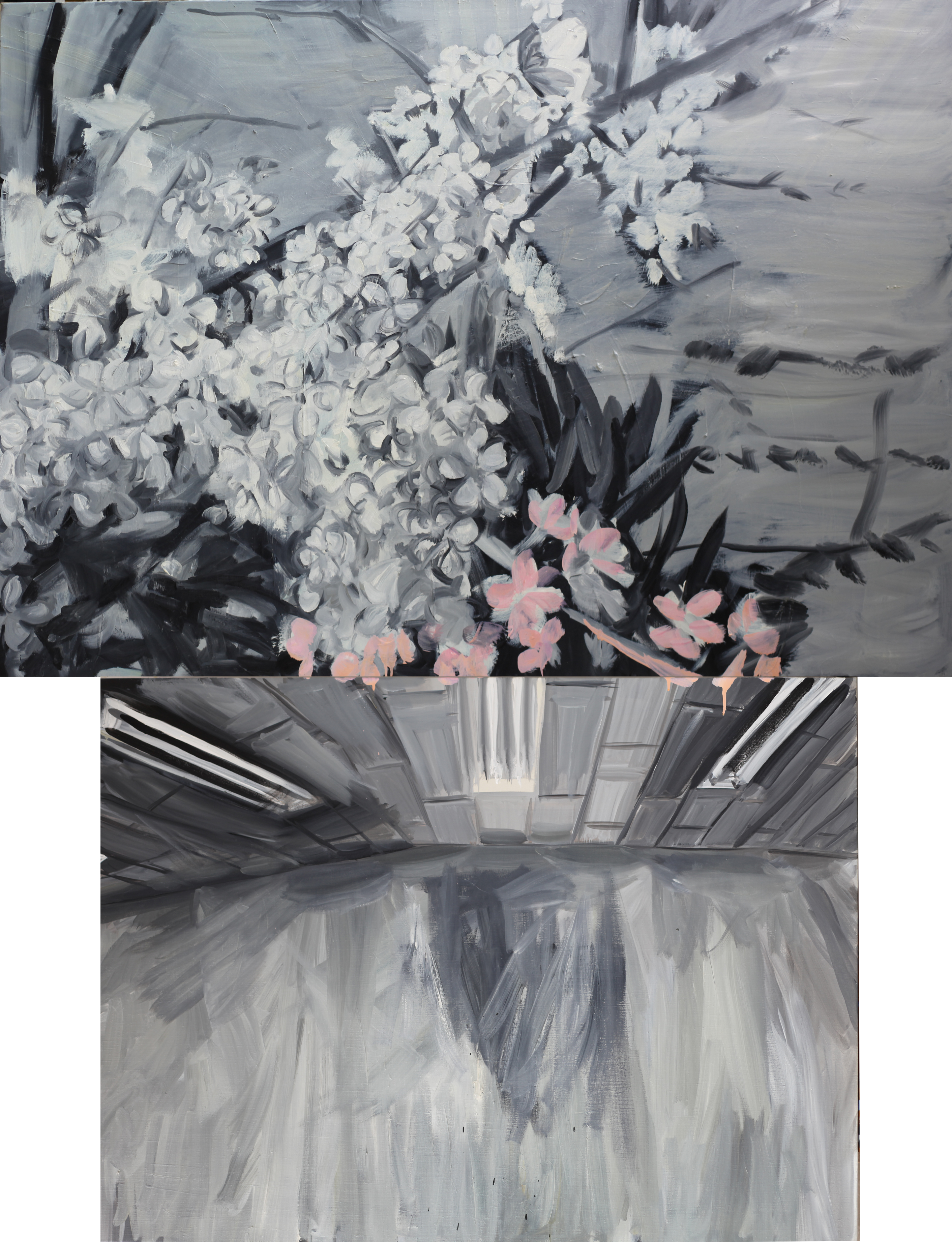

Ⅰ. 이번 전시의 제목을 <임시정부>로 하기로 했다. 임시정부는 현재 진행형이다. 정부가 지난 해 광복절을 건국60주년으로 고쳐 부르기로 하면서 (90년 전에 세워진)임시정부는 진행형의 단어로 떠올랐다. 임시정부는 작가에게 있어 ‘경계’를 의미한다. 사회주의자에게도 자유주의자에게도 이것마저 무시하면 안 되는 그 무엇이 여기에 숨 쉬고 있다. 멀리 상하이에 있으면서 모두의 가슴 속 깊이 새겨져 있다. 그래서 아무리 놀고먹는 여행 스케줄에도 한국인들이 꼭 들르는 곳이다.

“중국 여행 중에 한 30분 둘러보았을 뿐이다. 그러나 인천공항을 떠나기 전부터 임시정부의 북소리가 가슴을 뛰게 했다. 임시정부가 나의 그림과 닮았다고 얘기하면 지나친 과장이 될 테지만, 은유를 넘어 내 몸은 그렇게 느끼고 있다. 모더니즘과 사실주의가 긴장 관계를 이루어야만 그림이 성공적으로 되는데 그럴 때의 몸의 긴장이 바로 임시정부 스럽다.”

Ⅱ. ‘그림은 신체적 변혁의 힘을 가지고 있다.’ 일례로, 사람들이 인상파의 그림을 이해할 수 없다고 분통을 터트리다가 마음 편하게 즐길 수 있게 된 것은 인상파 그림이 변혁의 힘을 가지고 있었기 때문이다. 벽에 생긴 짜증나는 얼룩도 캔버스에 들어가면 흐뭇한 상상력의 재료가 되기도 한다. 실제로 인간의 신체는 수시로 변혁에 직면한다. 일상적인 삶에도 균열이 생기곤 한다. 슬플 때 세상이 달라져 보인다. 죽음 앞에 세상이 다르게 느껴진다. 기쁠 때도 마찬가지다. 전직 대통령들의 잇따른 죽음에 시대적 페이소스를 느끼면서 사람들의 신체는 집단적으로 변하게 된다. 물론 다시 제 자리로 돌아오기도 한다. 그러나 조금씩 조금씩 변한다. 추상화가 알버스(1888-1976)의 시에 나오는 대로 예전에 예술로 보였던 것이 예술이 아니게 되고, 예술로 보이지 않았던 것이 예술로 보이는 일이 발생하게 된다. 만약 이런 신체의 변혁이 화가가 품은 원대한 계획이라면 임시정부의 도시락 폭탄이 담은 원대한 계획과 닮았다고 할 것이다.

Ⅲ. ‘그림은 그림이어서는 안 된다.’ 지금은 그런 소리가 쑥 들어갔지만 한 때 ‘회화가 끝났다.’는 말이 그림판에 널리 회자되었었다. 사실 현재도 비엔날레 규모의 전시에 가보면 그림을 찾아보기 어렵다. 어떤 주제를 내거는 전시에서-똑똑한 전시일수록-그림이 초대받기 어려운 일이 된지는 꽤 오래 되었다. 그림이 그림다워질수록 현실을 담아내기 어려워진 것이다. 반면 잘 나가는 그림들은 그로테스크하거나 미니멀해졌다. 하지만 그림에서 형식과 내용의 변증법은 여전히 유효하다. 세잔 이후 단절되다시피 했지만, 사실주의와 모더니즘의 결합은 더 멀리 가야만 하는데, 그런 그림일수록 예전의 익숙한 그림일 수 없는 것이다. 임시정부는 중국 땅에 너무 스며들어 공산주의자가 되어서도 안 되고, 존폐의 위기를 맞아 중국 땅을 위태로이 헤집고 다녀도 머릿속에서 지워져서는 결코 안 된다. 그림은 그림다워 보일 때가 바로 함정이다.

-

최진욱

서울대학교 미대에서 회화과를 졸업한 후 1984년 미국 워싱턴D.C 죠지워싱턴대에서 회화를 공부했다. 1985년 귀국하여 금호미술관, 아르코미술관, 대안공간*풀 등 9회의 개인전을 가진 바 있다. 현재는 추계예술대학교 미술학부 서양화과 교수로 재직 중이다.

- view more exhibition